A transição energética global é apresentada como solução para reduzir emissões e mitigar os efeitos da crise climática. No entanto, quando analisada a partir do território, especialmente nos lugares onde os megaprojetos de energias renováveis são instalados, a realidade pode ser contraditória. As chamadas salvaguardas socioambientais, antes vistas como entraves burocráticos, passam a assumir um papel importante para garantir que a corrida pela descarbonização da energia não se converta em novas formas de injustiça.

Essas salvaguardas são um conjunto de políticas e práticas destinadas a evitar que os benefícios econômicos de empreendimentos energéticos venham acompanhados de remoção de populações, conflitos territoriais, violação de direitos, degradação ambiental, perda cultural ou insegurança hídrica. Quando bem aplicadas, elas antecipam riscos e responsabilizam empresas e governos pelos impactos gerados, assegurando transparência, consulta prévia às comunidades, mecanismos de reparação e proteção aos ecossistemas.

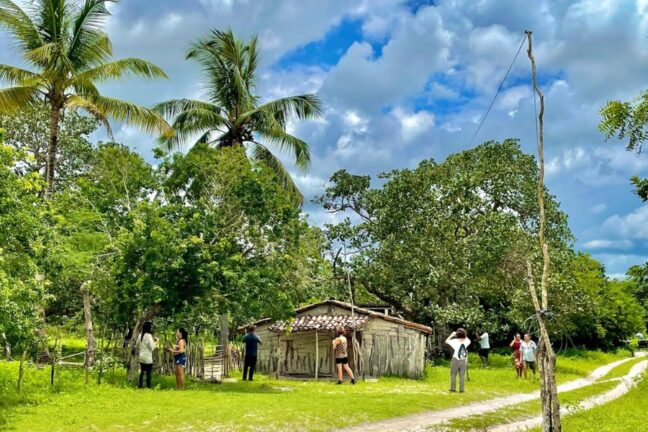

Nos territórios onde se expandem os parques solares e eólicos no Brasil, especialmente no Nordeste, a ausência de salvaguardas apropriadas tem permitido a transformação acelerada da paisagem, muitas vezes sem consulta efetiva às comunidades e sem transparência sobre impactos ambientais. Ou seja, os projetos classificados como sustentáveis são implantados às custas da desproteção social e ambiental.

Quais são as lacunas normativas?

Ricardo Baitelo, Gerente de Projetos do Instituto de Energia e Meio Ambiente (Iema), chama atenção para a dimensão regulatória ainda limitada. Ele explica que existe “uma agência reguladora que está olhando para várias questões de operação, de economicidade, de tarifa”, mas destaca que “a maior lacuna é considerar os impactos sociais e ambientais”. Segundo ele, o sistema de planejamento e implementação privilegia indicadores técnicos e econômicos, enquanto os impactos sobre a fauna, flora e populações permanecem marginalizados na tomada de decisão.

Ricardo reforça que as discussões sobre risco costumam ocorrer quando o projeto já está praticamente pronto: “quando a gente chega em um projeto que já está com a sua arquitetura financeira definida e praticamente pronto, passa a impressão de que o financiamento é a etapa final. Mas, na verdade, seria necessário pensar em modelos de planejamento que, desde o início, já reúnam todas as informações sobre o projeto e permitam uma discussão adequada com quem pode ser impactado por ele. Inclusive uma discussão sobre alternativas, sem tratar aquele projeto específico como a única resposta ou a única possibilidade para a região. Essas etapas ainda não acontecem”, pontua o gerente de projetos.

Para Rárisson Sampaio, assessor político na área de transição energética e justiça socioambiental do Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc), uma transição energética injusta “é aquela que prioriza interesses econômicos e apenas a exploração dos recursos, sem pensar em contrapartidas para comunidades, para os territórios, sem pensar em uma inclusão no processo de tomada de decisão”. Segundo ele, esse tipo de transição também “explora o recursos ambientais e deixa degradação, sem qualquer compensação ou benefício para as comunidades. Isso é uma dimensão de injustiça que afasta a transição energética do ideal”.

Ainda de acordo com Sampaio, o mínimo irredutível de participação social exige um processo real de escuta, especialmente para grupos que já possuem proteção específica em lei. No entanto, somente ouvir as comunidades não é suficiente para garantir equidade. Ele ressalta que as relações contratuais entre empresas e moradores têm ocorrido sem acompanhamento adequado e sob forte assimetria de poder, o que demonstra a necessidade de segurança jurídica assegurada pelo Estado e por instituições do sistema de justiça. Somente assim as negociações podem ocorrer de forma equilibrada e sem risco de violação de direitos.

O Brasil tenta reduzir injustiças?

Embora o Brasil avance rapidamente na instalação de usinas eólicas e solares, especialistas e movimentos sociais defendem que ainda falta um marco de proteção capaz de impedir que a transição energética reproduza desigualdades nos territórios. Segundo o documento “Salvaguardas Socioambientais para Energia Renovável”, feito por organizações da sociedade civil e comunidades tradicionais em 2024, com o apoio do Plano Nordeste Potência, apesar de serem classificadas como energia limpa, “a forma como as grandes usinas eólicas e solares e suas linhas de transmissão vêm sendo instaladas no Nordeste brasileiro está longe de ser inofensiva”.

O mesmo documento alerta que, diante desse cenário, “é urgente salvaguardar vidas, ecossistemas, paisagens e atividades já existentes nos territórios”. O relatório destaca que a produção de energia precisa conciliar descarbonização com justiça social e reafirma que “o Brasil tem condições de dar uma imensa contribuição para a descarbonização mundial”, mas alerta que isso não pode ocorrer “às custas de povos e populações historicamente exploradas, marginalizadas e vulnerabilizadas”. Para que os impactos negativos não avancem ao ritmo da transição energética, o documento propõe que políticas públicas de proteção sejam implementadas antes dos empreendimentos.

O relatório ainda oferece caminhos concretos para um modelo de transição energética mais justo. Ele defende que a proteção territorial, a consulta prévia e o fortalecimento dos instrumentos de licenciamento não sejam apenas etapas formais, mas condicionantes para a aprovação dos projetos. O documento também recomenda que o planejamento energético nacional deixe de olhar os territórios apenas como “espaço físico de implantação” e passe a tratá-los como sujeitos de direito, com história, cultura e economias já existentes. Ao propor essa mudança de perspectiva, o relatório insere a transição energética em uma agenda de justiça climática, e não apenas de descarbonização.

Quais são os impactos

socioambientais nos territórios?

O relatório “Salvaguardas Socioambientais para Energia Solar Fotovoltaica Centralizada”, elaborado em 2025, pontua que a expansão solar no Brasil já produz efeitos socioambientais severos e “a instalação de usinas fotovoltaicas no Brasil tem gerado danos e impactos negativos em determinados territórios”. E mais: “quase metade (44,5%) da área ocupada por usinas fotovoltaicas no Brasil era antes vegetação savânica, um indicativo de desmatamento”.

O documento ainda reforça que a transição energética precisa equilibrar descarbonização, proteção ambiental e direitos humanos, afirmando que a tecnologia deve vir “de forma planejada, visando a proteger e valorizar ecossistemas, as outras atividades, identidades, culturas e direitos humanos, equilibrando desenvolvimento energético, conservação ambiental e proteção social”.

Os achados também mostram que a ausência de salvaguardas torna alguns territórios mais vulneráveis. O relatório destaca que a substituição de vegetação por superfícies compactadas e impermeabilizadas, comum nos projetos solares, gera erosão, assoreamento, aridização e perda de biodiversidade, com consequências diretas para os modos de vida de agricultores familiares e comunidades tradicionais. Outro alerta aponta que o consumo intensivo de água durante a instalação e operação das usinas “pode comprometer a disponibilidade hídrica local, especialmente em regiões semiáridas”, intensificando conflitos pelo uso da água.

As jornalistas Maristela Crispim e Isabelli Fernandes viajaram a Belém para a cobertura da COP30 com apoio do Instituto Clima e Sociedade (iCS) e estão hospedadas na Casa do Jornalismo Socioambiental, uma iniciativa que reúne profissionais e veículos brasileiros especialistas de todo o País para ampliar abordagens e vozes sobre a Amazônia, clima e meio ambiente.