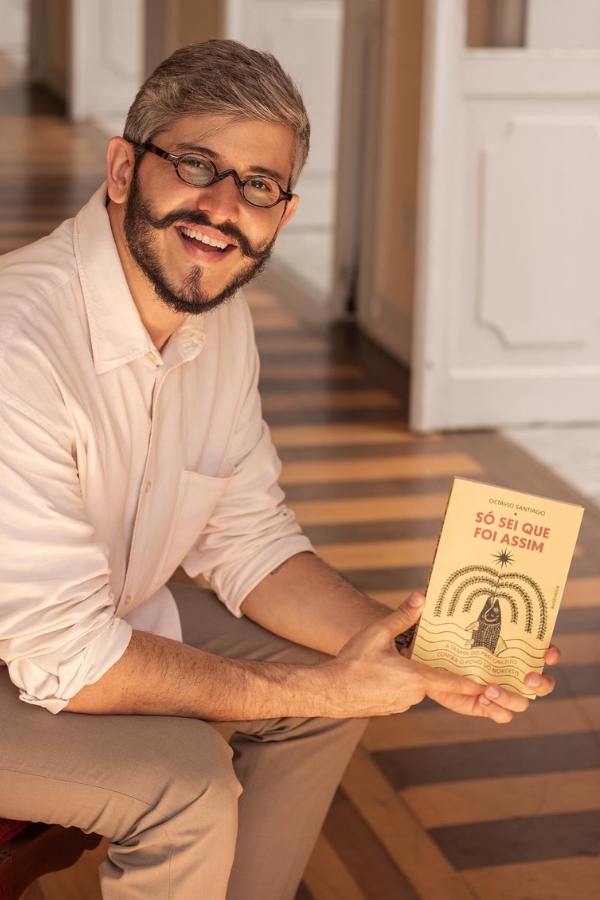

O preconceito contra o povo nordestino tem raízes profundas e antigas, mas ainda pulsa com força no Brasil contemporâneo. Para entender como esse estigma se formou, se perpetua e como pode ser superado, conversamos com Octávio Santiago, autor do livro “Só sei que foi assim – A trama do preconceito contra o povo do Nordeste”, lançado pela Editora Autêntica. A obra é fruto de uma longa pesquisa e mergulha nos estereótipos que moldaram a imagem do Nordeste ao longo do tempo – e nas estratégias de resistência para desmontá-los.

Jornalista e doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade do Minho, em Portugal, Octávio é também autor do romance “Coisa fraca no sol não prospera” (Editora Escribas, 2021). Ao longo da conversa, ele compartilha como sua inquietação pessoal o levou a investigar porque o povo nordestino segue sendo visto de forma engessada e depreciativa – como se fosse uma massa única, com padrão físico, cultural e social, sempre colocada num lugar de subalternidade.

Segundo ele, o sotaque é a porta de entrada para essa discriminação. “Você não foge do seu sotaque. Mas não existe hierarquia de sotaque, isso é uma construção”, afirma. Octávio também explica que a imagem do Nordeste como região “única” foi criada como resposta aos ataques vindos do Sudeste no século XX – uma tentativa da elite política e intelectual nordestina de defender sua terra, mas que acabou reforçando uma identidade redutora. Seu livro propõe, justamente, romper com essas amarras e abrir espaço para a pluralidade real do Nordeste. Confira a entrevista exclusiva:

Adriana Pimentel – Para começar, nos conte como foi a sua trajetória acadêmica até chegar aqui.

Octávio Santiago – Eu sempre fui muito do mercado, mas depois decidi flertar com a academia, buscando respaldo para os inúmeros questionamentos que eu carregava. Sempre fui uma pessoa com interrogações, contestadora, curiosa. Uma dessas questões era justamente o porquê de haver esse olhar torto em relação ao nordestino. No fim, mesmo querendo me afastar da política – sou servidor de carreira da Assembleia Legislativa do RN -, percebi que o estereótipo contra o Nordeste é parte de um projeto político secular. Na Universidade do Minho, encontrei uma referência no estudo de estereótipos, a professora Rosa Cabecinhas, e isso confirmou que eu precisava seguir com essa pesquisa.

AP – Em suas andanças, você vivenciou preconceitos por ser nordestino?

OS – Com certeza. Ouvi de um chefe no Congresso Nacional: “não contrato baianos”. Na casa do povo brasileiro, o preconceito era escancarado. Também em Brasília, me elogiavam como exceção: “até que você é competente… apesar de nordestino”. No dia de submeter o projeto da tese, uma senhora me disse na estação de trem: “nossa, você não parece nordestino! E opera tão bem essa máquina de passagens…”, como se ser do Nordeste fosse um defeito. Não é só na cabeça do brasileiro que a gente está engessado, é na estrutura social. Você tem que se mostrar muito competente para poder driblar esse muro. Esse preconceito é antigo, tem raízes históricas na tentativa de depreciar a mão de obra migrante nordestina desde o início do século XX, quando autoridades nacionais reforçavam esse discurso, reacendiam uma disputa que já estava presente. O que se ouve hoje são reproduções de frases escritas há mais de 100 anos. Se houve avanço contra o racismo, a homofobia, contra o nordestino, não.

AP – Você acredita que esse preconceito se intensifica com a política?

OS – Sim. Ele explode em períodos eleitorais. Não é que o voto do nordestino crie esse ódio, ele só libera o que já estava represado. O incômodo maior é ver o Nordeste decidindo o futuro do País. E o preconceito contra nordestinos vai além do discurso e se manifesta na exclusão de oportunidades acadêmicas e profissionais. Essa exclusão é parte de um projeto político, econômico e social histórico. Suas bases ideológicas dialogam com racismo e eugenismo, mostrando que essas ideias ainda persistem.

“Não existe hierarquia de sotaque, isso é uma construção”

AP – Há um incômodo com o protagonismo nordestino?

OS – Sem dúvida. Historicamente, o Nordeste já foi protagonista, especialmente durante o período colonial. Hoje, quando esse protagonismo ressurge, enfrentamos uma resistência forte de quem insiste em manter o Sul-Sudeste como centro do poder. Para legitimar a ideia do “Brasil que dá certo”, foi necessário construir o oposto: o “Brasil que não dá certo”. Essa narrativa cristaliza sentimentos, justifica políticas públicas excludentes e impede mudanças profundas, perpetuando desigualdades e silenciando vozes que buscam reconhecimento e protagonismo.

AP – Como isso aparece na campanha política?

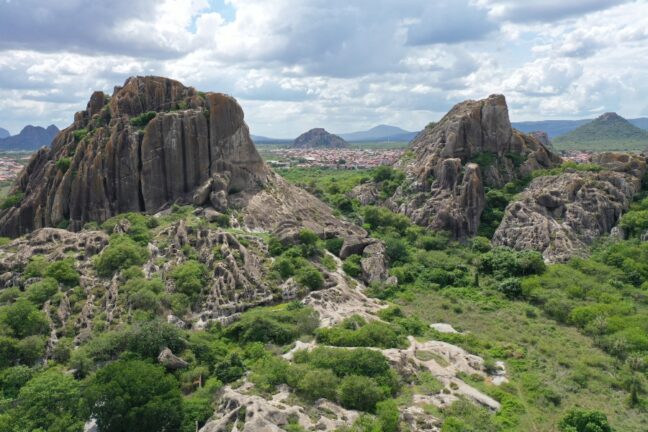

OS – Frequentemente, tentam se conectar com o Nordeste por meio do símbolo da seca. Colocam chapéu de couro, sobem em um jumento, prometem levar água… É uma forma de reduzir toda a nossa diversidade e complexidade a uma única questão. Essa estratégia serve para nos manter confinados a um espaço limitado, restringindo nossa verdadeira importância e potencial.

AP – E a imagem do “Nordeste carente” ainda é dominante?

OS – Sim, infelizmente. Reduzir o Nordeste à seca e à carência cria uma associação intrínseca entre a região e a vulnerabilidade, negando suas forças, riquezas e potencialidades. Essa visão limitada reforça estereótipos que impedem o reconhecimento do verdadeiro protagonismo nordestino e precisa ser superada para avançarmos.

AP – O seu livro busca romper com essa narrativa? E qual o papel dele nesse contexto?

OS – Sim. Ele mostra que o Nordeste de hoje é muito mais que essa imagem de escassez. Estamos falando de inteligência artificial, startups, ciência, cultura e inovação. A pauta da seca já foi superada em muitos sentidos. O livro entra em cena justamente para desarmar essas construções. A gente está sempre muito armado, atento, porque até o uso de símbolos como o chapéu de couro não é inocente. Não é só uma tentativa barata de conexão com o eleitorado – ele carrega uma carga simbólica que reforça estereótipos e reduz a complexidade da identidade nordestina.

AP – Como você estruturou o livro a partir da sua tese?

OS – A estrutura é bem diferente. Enquanto a tese segue uma linha cronológica, o livro é temático. Me inspirei na dramaturgia ocidental e organizei o conteúdo em cinco atos, como se fosse uma peça sobre o preconceito contra o Nordeste.

AP – Pode explicar brevemente esses cinco atos?

OS – Claro. O primeiro ato trata da desigualdade de mão de obra, questionando a ideia histórica de que o nordestino não é qualificado. O segundo fala da racialização, mostrando como o preconceito tem raízes racistas e eugenistas, com a tentativa de associar o nordestino a uma “raça inferior”. O terceiro ato é sobre a monotematização do Nordeste, sempre vinculado à seca, violência e fanatismo religioso. Como se a região não pudesse ser mais do que isso. O quarto ato aborda a disputa por atenção governamental e recursos, mostrando que a depreciação do Nordeste serve a interesses políticos e econômicos. E o quinto ato fala dos estereótipos, que sintetizam como essas ideias preconceituosas foram se cristalizando ao longo do tempo e ainda definem a imagem do nordestino hoje.

AP – E como foi a adaptação da linguagem acadêmica?

OS – Busquei uma linguagem mais acessível, para alcançar mais leitores. As informações são as mesmas da tese, mas o livro tem um tom mais direto e próximo, sem perder profundidade.

AP – Como foi o processo de decidir qual narrativa contar sobre o Nordeste ao publicar seu livro? Você sentiu algum tipo de expectativa diferente sobre essa história?

OS – Sim, senti. Algumas editoras queriam que eu começasse o livro descrevendo os campos de concentração para retirantes no Ceará, insistindo em manter a dor e o sofrimento como narrativa principal. Preferiam que a história do Nordeste se resumisse a isso, em vez de permitir que eu apresentasse uma perspectiva diferente, mais ampla e complexa.

“O estereótipo contra o Nordeste é parte de um projeto político secular”

AP – Como foi construída essa imagem do Nordeste ao longo do século XX?

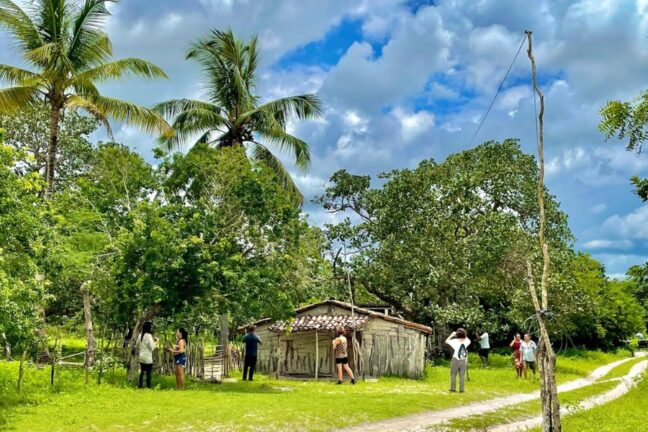

OS – Foi uma soma dos ataques vindos do Sudeste e da resposta que demos. A elite política e intelectual do Nordeste tentou defender a região, mas acabou criando uma identidade muito homogênea e redutora. A arte e a política construíram esse Nordeste “único”. O cinema nos engessou em um lugar monotemático. Quando uma produção anuncia que “vai se passar no Nordeste”, já começa errando. Somos 60 milhões de pessoas em nove estados diferentes, não somos um só. Quantos atores nordestinos se tornaram comediantes porque seu sotaque “só servia para fazer rir”? O cinema dos anos 1960 definiu a “paisagem” do Nordeste; a TV moldou o “homem nordestino”. Ambos nos reduziram a caricaturas de nós mesmos.

AP – A cultura virou produto?

OS – Exatamente. Se apropriaram dos símbolos – forró, chapéu, comidas – mas sem dar espaço real para o nordestino. Adoram nosso forró e comida, mas rejeitam nosso direito de ser patrões, cientistas ou protagonistas. Há uma contradição forte aí.

AP – Como o preconceito contra o sotaque impacta a forma como o Nordeste é representado?

OS – O sotaque vira “prova” da nordestinidade porque não correspondemos ao estereótipo físico ou ao comportamento esperado. Esperam que a Adriana cante forró, não música clássica. Se Pitty canta rock, se espantam porque ela é baiana. Como se o artista nordestino só pudesse caber num molde. O sotaque nordestino, muitas vezes, é usado como marcador de identidade e acaba sendo a porta de entrada para o preconceito. Enquanto todos têm sotaque, os do Sudeste são tratados como neutros, e os do Nordeste como exóticos ou engraçados, o que limita as possibilidades profissionais de quem não se enquadra nesse padrão. A atriz Ademara vivenciou isso de perto: foi alvo de discriminação explícita e viu sua carreira ser empurrada para a comédia, quando talvez quisesse outros caminhos. Ademara participa do livro com um depoimento na contracapa e levou a obra para um programa de TV, mostrando como o humor que ela produz nasce de uma crítica a esse olhar torto sobre o Nordeste. O trabalho dela e o do livro se complementam: ela transforma o preconceito em humor e viraliza, enquanto o livro traz o respaldo teórico para esse debate.

AP – E os próprios nordestinos às vezes reforçam os estereótipos?

OS – Sim. Alguns, ao tentarem se defender, se agarram nos mesmos estereótipos. Tipo: “sou cabra macho mesmo, não venha mexer comigo”. Isso é perigoso, porque reforça a ideia de que só podemos ser aquilo. A gente não vence com peixeira na mão, mas estudando. É o que sabemos fazer melhor: trabalhar, ter consciência e ensinar esse País.

AP – Mas há resistências e mudanças, certo?

OS – Com certeza. Chico Science, Kleber Mendonça, o Manguebeat… Todos abriram caminhos. O que me preocupa é quando, para se defender, o nordestino reforça o estereótipo. A gente pode ser muito mais. Cada um fazendo sua parte, a gente traça um futuro onde ser nordestino não será sinônimo de explicação, mas de potência.

AP – Qual o caminho então?

OS – Falar, se informar, questionar. A Macabéa (a nordestina submissa) do silêncio já ficou para trás. Agora é o tempo da Jéssica (do filme “Que Horas Ela Volta?”) – aquela que sabe, que fala, que se impõe, que não aceita morar no quartinho dos fundos.

AP – E sobre o Nordeste ser visto como unidade?

OS – Pernambuco é uma coisa, Maranhão é outra, Ceará é outra. Assim como Rio, Minas e São Paulo têm suas particularidades, o Nordeste também precisa ser visto na sua diversidade. Não somos linhas escritas há 100 anos. Podemos ser qualquer coisa. O Rio não é Machado de Assis, São Paulo não é Mário de Andrade, e nós não somos apenas as “Vidas Secas” de Graciliano Ramos.

AP – E quanto ao lugar simbólico do presidente Lula nesse cenário?

OS – E não é à toa – e nem digo isso como uma crítica direta – que o próprio presidente Lula, embora não faça esse discurso explicitamente, também não abraça essa narrativa do nordestino retirante que chega à presidência. O marketing em torno dele construiu muito mais a imagem do operário do ABC que venceu na vida e chegou ao topo, do que a do nordestino migrante que ocupa esse lugar de poder. Mas, de qualquer forma, estamos lá. Estamos na presidência da República e em muitos outros espaços. E vamos permanecer. Esse lugar é nosso por direito, e a gente vai bater o pé e dizer que é nosso mesmo. Esse trabalho é essencial e necessário.

“Reduzir o Nordeste à seca e à carência nega nossas forças, riquezas e potencialidades”

AP – Que análise você faz sobre a repercussão do livro?

OS – Muito positiva. Já há pesquisadores nordestinos em universidades como UFRJ e UnB empenhados em aprofundar essa discussão, o que é fundamental. Ciência Social não se faz isoladamente. Meu livro não encerra a conversa; pelo contrário, abre portas. É um convite para que mais nordestinos contem suas histórias e ocupem seus espaços.

AP – Teve sofrimento ao escrever?

OS – Muito menos do que com meu romance de 2021. Naquela época, eu estava inseguro. Agora, o que eu queria mesmo era que o livro existisse, que essa discussão fosse colocada no mundo. Ele está pronto para voar e provocar mudanças.

AP – Qual o impacto esperado?

OS – Que a gente deixe de ser visto como uma nota de rodapé no livro de história. Que nosso protagonismo seja reconhecido. A gente vence com estudo, com trabalho e com consciência de mundo. É isso que o Nordeste sabe fazer.

AP – Pretende levar essa discussão para fora do País?

OS – Sim. A ideia é levar essa conversa para além do Brasil, mesmo que de forma virtual, já que há muitos nordestinos espalhados pelo mundo: em Portugal, Espanha, França, Itália… O objetivo é ampliar o debate, fortalecendo a presença e a representatividade do Nordeste em diversos espaços. O mundo precisa ouvir o que temos a dizer.

AP – Para encerrar, o que você diria para quem ainda subestima o Nordeste?

OS – Que a nossa história não cabe em cinco linhas. Não somos o Nordeste resumido em um livro didático do Sul. Somos complexos, plurais e protagonistas. E quem se opuser a isso encontrará nordestinos firmes e determinados a fazer valer a verdade.